【料理人が直面する海の変化】

あまりに驚く画像が飛び込んできた。

アンコウの胃の中から、プラスチックのポリ袋がまるまる 1 袋出てきている写真だった。

この写真は、庄内で 30 年以上日本料理店を営む「庄内ざっこ」店長の齋藤亮一さんが、自身の Facebook にアップしたものだ。

題名は「宝物」。

料理人の間では、大魚のお腹(胃袋)に入っているものを比喩して「宝物」と言ったりするのだそうだ。

「これが現実。こんな“宝物“はいらない」と本文は結ばれている。

私たち一般消費者よりも、更に身近に日々変化する海の変化に直面する料理人は、どんな変化を感じ、何を思っているのだろう。

齋藤店長は、修行後、庄内に戻って 18 年になるという。

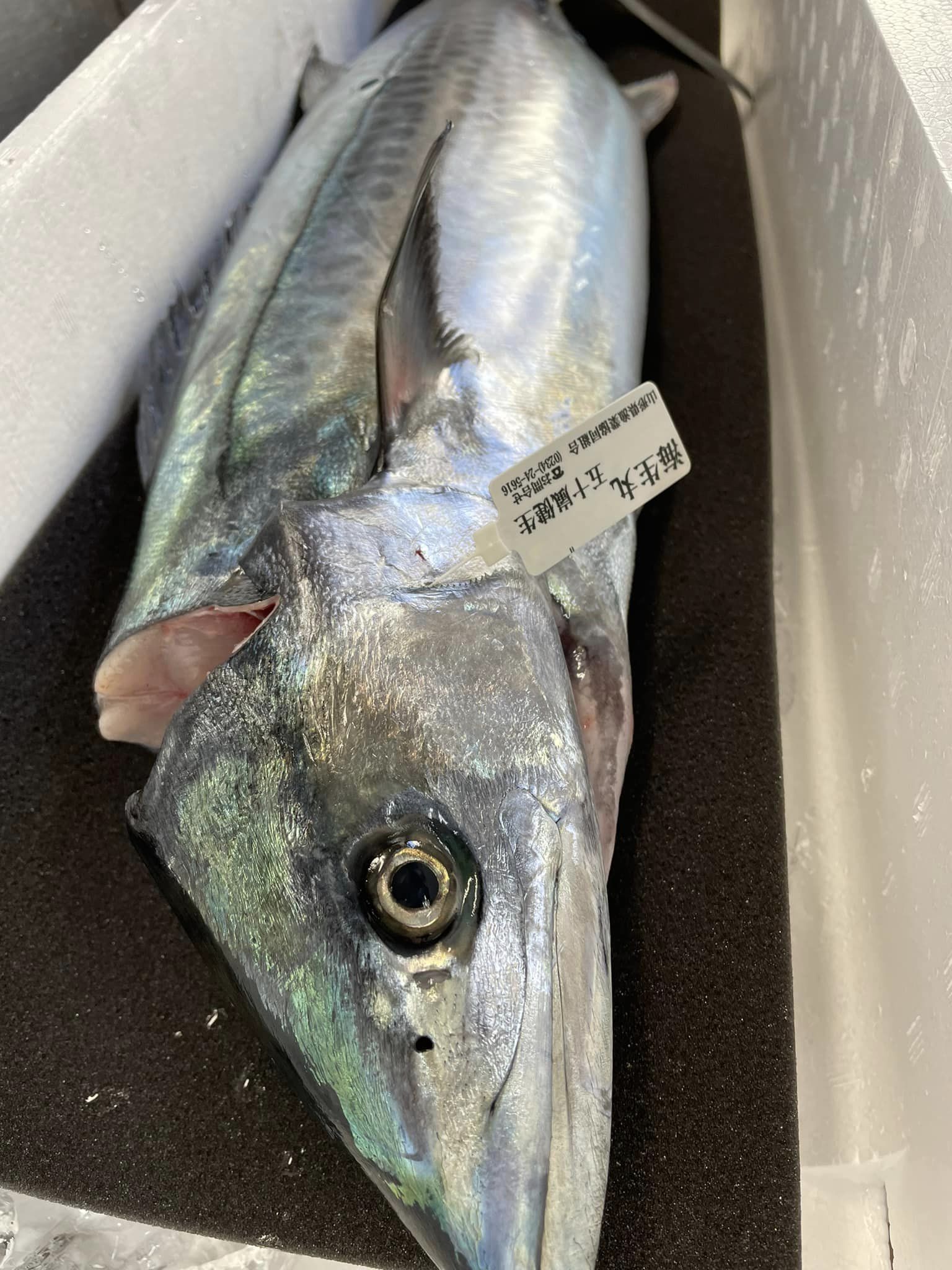

今では山形県を代表するブランド魚にもなったサワラだが、帰郷当時はサワラのサの字もなく、たまにあがったとて今のような鮮度保持の技術もなく、身割れしやすいサワラは焼き物にしか使えなかったそうだ。

それが今では、サワラだけではなくシイラやカジキなど、明らかに温暖化の影響による南方系の魚があがるようになってきている。

齋藤店長は、それに比例するように、もともと庄内の海で獲れ、食文化に根付いている魚たちがどんどん市場から減っていることに、警鐘を鳴らしている。

「以前は市場に庄内浜のクルマエビが並んでいたのに、今では滅多にお目にかかれない。

由良アナゴやクルマエビは、生息量も変化しているのだろうが、何より獲る漁師がいなくなった。由良アナゴも今ではたった1軒の漁師のみとなってしまった」と、一つには漁業の担い手不足への危惧だ。

また、ここ近年毎年不良が続くハタハタや秋サケ、カニなどは卵を食べる食文化に起因しているのかもしれないと、水産資源の保護も懸念される。

昔の酒田市場では、カニの時期になると魚箱の並ぶ面積よりも広く、市場いっぱいにカニ箱が並んでいたそうだが、その光景はもう見ることができなくなってしまった。

更には、庄内では季節の変化とともにある魚食文化の主役たちの変化をあげる。

例えば、鶴岡では毎年 5 月25日に行われる天神祭り。

このお祭りのご馳走といえば“サクラマスのあんかけ”だ。

しかし、サクラマスの旬が早くなり、そこに食文化と旬魚のアンマッチが生じてしまっている。また、庄内の夏の風物詩である岩ガキも、サイズがどんどん小さくなり、味も塩辛くなってしまったという。

一日約300リットルもの海水を吸込み吐き出して栄養を摂取する岩ガキは、海水の味がダイレクトに食味に影響することは想像に難くないが、

「前は草履のような大きなものもあって、ナイフとフォークが必要だってお客様にも言われていた。」と、今しか知らない私にとっては噓のような話だ。

そして、この海洋ごみをお腹に抱えた魚たち。

通常、アンコウやマダラ、オヨ(オオクチイシナギ)のような大きな魚は、胃の中まで開くのだそうで、これまでにもプラスチック片を飲み込んでいる魚を目にすることがあったが、今回のアンコウのようなものは初めてだと言う。

これがたまたまなのか、それとも今後このような魚が増えるのか、と心配は尽きない。

また、アジやサバのような(常に口を開けて泳ぐ)回遊魚は、浮遊している小さな海洋ごみを飲み込んでいる危険性が高いのではないか、更にそれらは生態系の変化にも影響を及ぼすのではないか、という危惧に繋がっていく。

(船の)燃料代も今後下がる期待は持てず、漁業に従事する人の高齢化にも伴って、ここ 10 年で漁業シーンは大きく変化すると思う。

また料理人として、食文化と魚が対となっているこの地域において、この文化を守っていかなければならないという思いもある。

海洋ごみの問題も、子供の頃から(海ごみを)出さない、拾う活動習慣を持ち、またこれをみんなが発信して広めていく、ムーブメントを作っていく、そうして魚食文化を守る手立てを考えていけたら、と話す。

終わりに、「ひとりひとりは微力だけど無力ではない」という一言が印象的だった。

まさに今、日本の料理界ではシェフたちが“Chefs for the Blue”という団体を立ち上げ、「日本の豊かな海を取り戻し、食文化を未来につなぐ」をミッションに啓蒙活動をスタートさせている。

そこには、作り手(漁師)、使い手(料理人)、そして食べ手としての私たち消費者も、理解と協力が不可欠だ。

一人一人の微力が未来へと繋がっている。

写真提供:庄内ざっこ齋藤亮一