浜といきる女性たち VOL.2

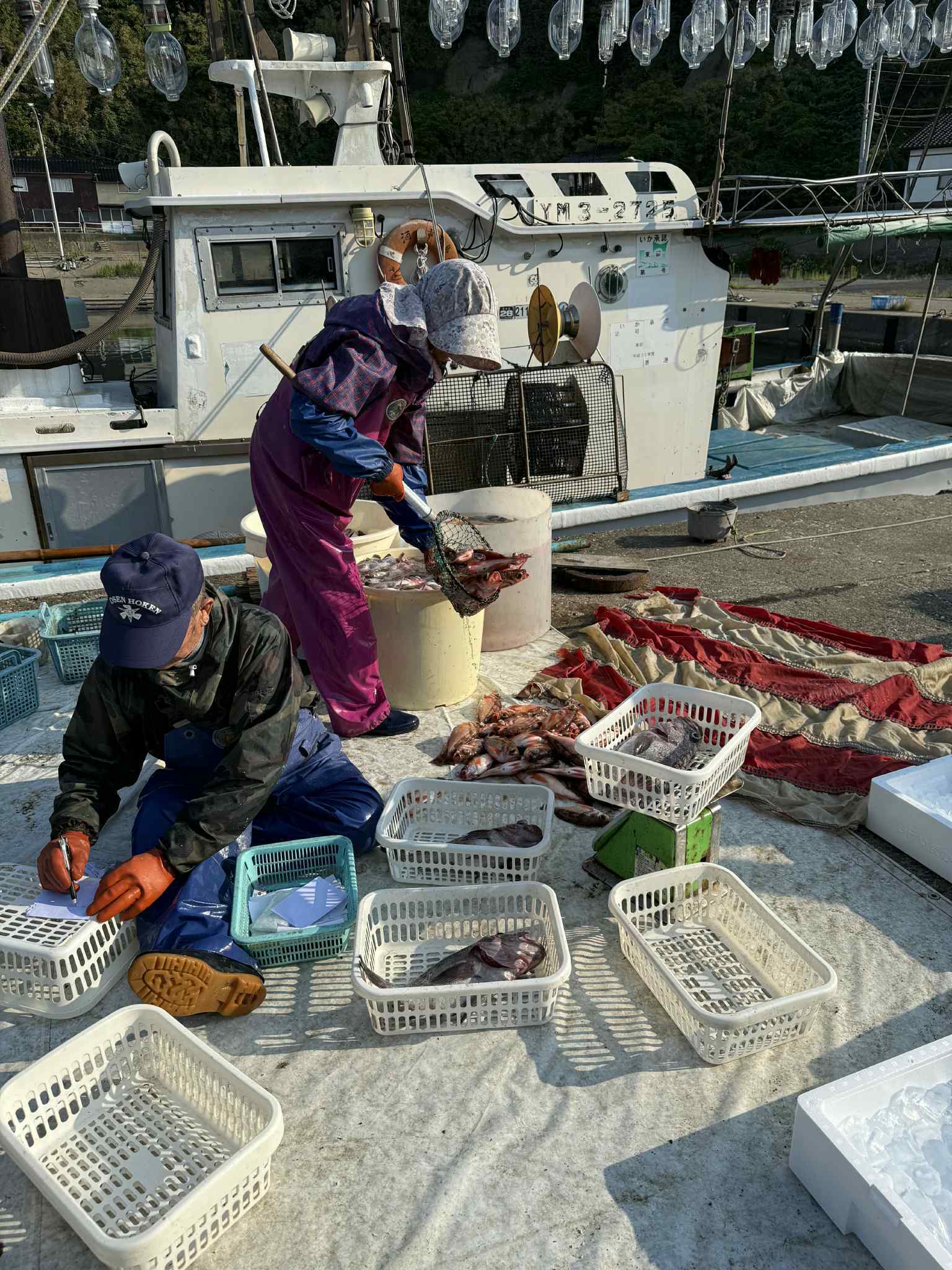

飛島に82歳のご夫婦が営む、刺し網夫婦(めおと)船がある。

乗るのは太田忠則さん、洋子さんご夫妻。今も現役だ。

昭和52年6月10日から今日までの47年間、この刺し網船に二人で乗っている。

当時は中学を卒業すると直ぐに船に乗り、漁師となるのが島で生まれた長男の定めだった。忠則さんもその例にもれず漁師となり、根室で大きな漁船の船頭をしていたこともある。

しかし、無線が命綱のような漁師の職業にあって、耳が聞こえにくいという不調が出たことで、島に戻り、船を仕立て、家族らの勧めで洋子さんも一緒に船に乗ることになった。 洋子さんが35歳の時だ。

二人の刺し網船は、主にイカを狙うイカ釣り船だ。 イカ漁のない時期は、ウマヅラやメバルを獲り、12月末から3月末まではタコを狙う。

イカ漁は獲物の北上に合わせて漁船も移動しながら漁をする独特なスタイルで、1年の半分は船での生活となる。

6月、酒田・飛島沖でのイカ漁が終わると、7月には青森 下北半島から北海道 函館、小樽と日本海側を周り、その後太平洋へと移動して、釧路までイカを追いかけながら暮らしてきた。

島には、まだ小さかった3人の我が子たちを残しており、北へと向かう船では、涙がポロポロとこぼれた。 携帯電話もなかった時代、次に会えるのは漁を終えて島に戻る12月も暮れる頃だ。

終始、明朗な語り口調でお話になる洋子さんも、涙が出る思いだった、とこぼす言葉はぐっと胸の詰まるものだった。

忠則さんが根室で船頭をしていた経験もあったので、北海道に新たな漁場を求め行き、港々には同じくイカ釣り船の漁師仲間たちがたくさんできた。

唯一の女性であった洋子さんは、同じ港に停泊する仲間たちにも食事を作ってあげていたので、みんな茶碗と箸を持って二人の船を訪れ一緒に食事を囲む様子は、まるで親戚・家族のような雰囲気だ。 この頃の仲間たちとは今なお交友があるという。

二人で、とにかくよく働いた。

睡眠時間は毎日2~3時間。 朝8時頃に入港し、荷揚げを終えると風呂と食事を済ませ、仮眠をとり、午後1時頃にはまた出港していく。

その当時は、船がイカの重みで沈むのではないかと思うほど大漁続きで、木箱100箱200箱はザラ。 多い時にはひと月で400万稼ぐこともあった。

「若かったからできたのよ」と洋子さんは笑うが、7年前、75歳になるまで北海道へのイカ釣り漁は続けており、その後の現在も飛島沖での漁業は変わらず行っている。

半世紀近くも漁業をしていたら、危険を感じる怖い思いも様々してきた。

ある年は、北海道での漁が振るわず、10時間の航海で飛島の沖へ向かった。 たくさんのイカを積んで帰る船は、南東からの暴風に煽られ、寄せてくる大波に翻弄され、港に帰り着くまでに20時間もかかったことがあった。

その20時間をずっと立ちっぱなしで航海していた時は、本当に怖かったと話してくれた。荒れ狂う海の波間に揺れる4.9トンの漁船を思い浮かべると、絶句するほどの恐怖だったに違いない。

そんな多くの恐怖を超えてここまでやり遂げてきたのは、やっぱり漁が好きだからだと話す。

「今日は何がかかってるかな。どれくらいかかってるかな。」と思いながら、網をあげるのが、洋子さんの毎日の楽しみだ。

洋子さんは、飛島名物の塩辛づくりも名人だ。

イカのゴロ(肝臓・ワタ)でとった魚醬に、塩漬けしておいたイカやサザエを塩抜きして漬け込む、各家庭でお姑さんから習う郷土の味だ。

長期保存のためであろう。船が沈むのではないかと思うほど大漁にとれていた頃が偲ばれる。物々交換を行っていた時代には、各々の家庭で作っていたというが、こちらも今ではなかなかお目にかかれない珍味だ。

近年は不漁が続く、飛島名産スルメイカだが、同じくトビウオもめっきり減ってしまった。波間を飛ぶ姿も全く見ることがないという。

忠則さんの時代には長男としての務めだった漁師だが、漁獲量の減少に比例するように、年々その軒数は減り、活気に乏しい。

しかし、現在おふたりの船には若い乗組員が弟子入りしていて、これからの希望につながっている。

最後にいつまで漁を続ける予定かと伺ったところ、 「お父さんがやめると言うまでは乗り続ける。」という答えが返ってきた。

「まだ一人前だと思ってない。覚えることがたくさんあって、きりがないよ。」と、朗らかに笑って話す洋子さんからは、漁師である誇りと海への愛情、そして、忠則さんとの揺るぎのない信頼が溢れていた。

その姿はとても尊く、今回は飛島の漁業のこれからを案ずるよりも、夫婦船に半生をかける女性の生き方として書き留めておく。

(写真提供 山形県水産研究所 高木牧子氏)